대한민국 제헌 국회의원 선거

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

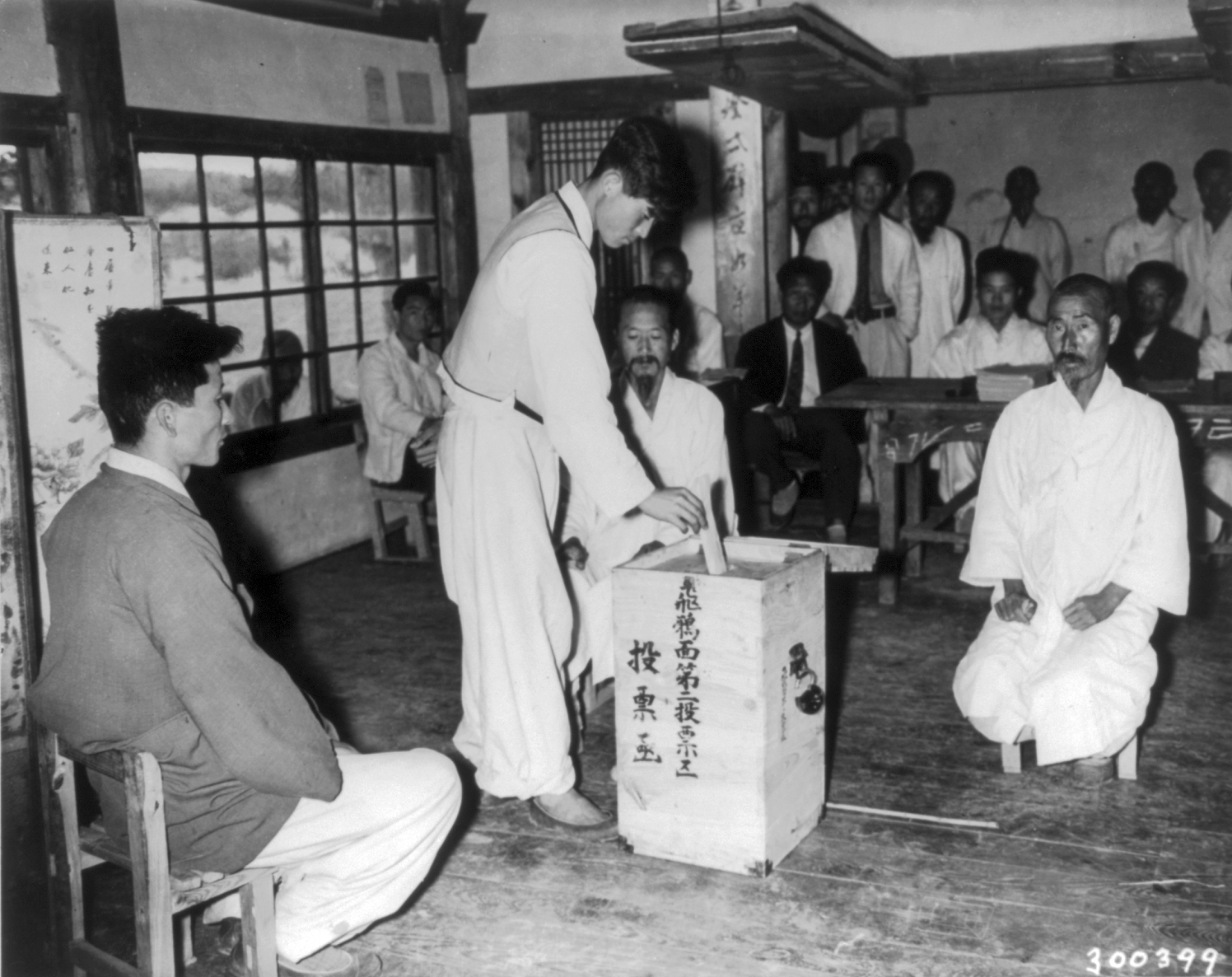

대한민국 제헌 국회의원 선거는 1948년 5월 10일, 미군정의 감시 하에 대한민국 최초로 치러진 국회의원 선거이다. 제2차 세계 대전 이후 한반도 분단 및 신탁통치 문제로 인한 혼란 속에서, 유엔의 결의에 따라 남한 지역에서만 실시되었다. 선거법은 여러 차례 개정을 거쳐 만 21세 이상에게 선거권을, 만 25세 이상에게 피선거권을 부여했으며, 친일 행위자에게는 피선거권을 제한했다. 선거는 보통, 평등, 비밀, 직접 선거의 4대 원칙에 따라 소선거구제로 진행되었으며, 테러와 제주 4.3 사건 등 혼란스러운 상황 속에서 치러졌다. 선거 결과, 무소속 후보가 다수를 차지했으며, 친이승만 계열의 대한독립촉성국민회가 제1당이 되었다. 이 선거를 통해 구성된 제헌 국회는 대한민국 헌법을 제정하고, 이승만을 대통령으로 선출하며 대한민국 정부 수립의 기반을 마련했다. 그러나 좌파 및 중도파의 보이콧, 친일파 청산 문제 등은 과제로 남았다.

더 읽어볼만한 페이지

- 1948년 대한민국의 선거 - 1948년 대한민국 재보궐선거

1948년 대한민국 재보궐선거는 제헌 국회의원 선거 후 결원 발생으로 10개 선거구에서 국회의원을 선출하기 위해 치러진 선거로, 1948년 5월 31일 선거에서 당선자가 없던 곳에 8월 4일 재선거가 실시되었다. - 1948년 대한민국의 선거 - 대한민국 제1대 대통령 선거

대한민국 제1대 대통령 선거는 1948년 7월 20일 제헌 국회에서 간접선거로 실시되어 이승만이 대통령으로, 이시영이 부통령으로 선출되었으며, 이는 해방 후 국가 건설 과정에서 중요한 의미를 지닌다. - 1948년 5월 - 1948년 아랍-이스라엘 전쟁

1948년 아랍-이스라엘 전쟁은 이스라엘 독립 선언 직후 아랍 국가들이 팔레스타인을 침공하여 시작되었으며, 이스라엘의 승리로 끝났지만 팔레스타인 난민 문제와 같은 중동 분쟁의 씨앗을 남겼다. - 1948년 5월 - 1948년 5월 9일 일식

1948년 5월 9일 일식은 달의 본영 원뿔이 지구 표면에 매우 가깝게 지나가면서 발생한 금환일식으로, 베일리 구슬 현상 관측 기회를 제공하고 지구와 달의 연구에 활용되었으며, 사로스 주기 137에 속한다. - 대한민국 제헌 국회의원 선거 - 대한민국 제헌 국회의원 선거 제주도

1948년 5월 10일에 치러진 대한민국 제헌 국회의원 선거에서 제주도는 3개의 선거구로 나뉘어 국회의원을 선출했으며, 북제주군 갑에서는 홍순녕, 북제주군 을에서는 양병직 후보가 당선되었고, 제주 4·3 사건으로 남제주군 선거는 제대로 치러지지 못해 오용국 후보의 당선 사실만 알려졌다. - 대한민국 제헌 국회의원 선거 - 대한민국 제헌 국회의원 선거 경상남도

1948년 5월 10일에 실시된 대한민국 제헌 국회의원 선거에서 경상남도는 31개 선거구에서 무소속, 한국민주당, 조선민족청년단, 대한독립촉성국민회, 조선공화당 소속의 국회의원을 선출했다.

| 대한민국 제헌 국회의원 선거 | |

|---|---|

| 선거 개요 | |

| 국가 | 대한민국 |

| 선거 유형 | 의회 (제헌 국회의원) |

| 선거일 | 1948년 5월 10일 |

| 이전 선거 | 1946년 |

| 다음 선거 | 1950년 |

| 선출 의석수 | 200석 |

| 과반 의석수 | 101석 |

| 투표율 | 95.5% |

| |

| 주요 정당 및 지도자 | |

| 정당 | 대한독립촉성국민회 |

| 지도자 | 이승만 |

| 득표율 | 24.43% |

| 의석수 | 55석 |

| 정당 | 한국민주당 |

| 지도자 | 김성수 |

| 득표율 | 12.17% |

| 의석수 | 29석 |

| 정당 | 대동청년단 |

| 지도자 | 지청천 |

| 의석수 | 12석 |

| 정당 | 조선민족청년단 |

| 지도자 | 이범석 |

| 의석수 | 6석 |

| 정당 | 대한독립촉성노동총연맹 |

| 의석수 | 1석 |

| 정당 | 대한독립촉성농민총연맹 |

| 의석수 | 2석 |

| 기타 정당 | 기타 정당 |

| 의석수 | 10석 |

| 무소속 | 무소속 |

| 의석수 | 85석 |

| 선거 결과 | |

| |

| 국회의장 | |

| 이전 국회의장 | 없음 |

| 이후 국회의장 | 이승만 |

| 이후 국회의장 소속 정당 | 대한독립촉성국민회 |

2. 선거의 배경

제2차 세계 대전이 끝나고 일본이 항복하면서 해방을 맞았지만, 냉전의 시작과 함께 한반도는 강대국들의 간섭에 휘말리게 되었다.

과도입법의원에서 제정된 대한민국 제헌 국회의원 선거법은 보통·평등·비밀·직접 선거의 4대 원칙을 기반으로 하는 민주주의 제도였다.[25] 주요 내용은 다음과 같다.

1945년 8월 13일, 미국은 한반도 주둔 일본군의 무장 해제와 소련군의 한반도 전체 점령을 막기 위해 38도선을 군사 분계선으로 확정하고 소련에 통보했다. 소련군은 1945년 8월 21일 원산에 상륙하여 평양에 소련군 사령부를 설치했고, 9월 8일에는 미국이 인천항을 통해 서울에 진주했다.

1945년 12월 16일부터 12월 27일까지 모스크바에서 열린 미·영·소 3개국 외상 회의에서 미국의 제안으로 한반도 신탁통치 실시가 결정되었다. 모스크바 3상회의의 합의문 <한국 문제에 관한 4개항의 결의서>에 따라 '미·소 공동위원회'가 설치되었다.

미소공동위원회는 신탁통치를 포함한 한국 문제를 논의하기 위해 1946년 1월 16일부터 2월 5일까지 예비 회의를 열었고, 3월 20일 덕수궁에서 본회의를 개최했으나, 별다른 진전 없이 5월 6일 무기한 휴회에 들어갔다. 1947년 5월 21일 공동위원회가 재개되었지만, 협의 대상 단체 선정 문제를 놓고 양측의 의견이 대립하면서 1947년 8월 12일 결국 결렬되었다. 9월 23일, 미국의 제안으로 한국 문제는 유엔 총회 본회의에 상정되었다.[22]

미국은 유엔 정치위원회에서 한국 문제 해결 방안으로 유엔 감시 하의 민주주의 정부 수립을 위한 남북한 총선거 실시 후, 정부 수립과 동시에 미·소 양군의 동시 철수, 그리고 총선 및 양군 철수 등에 대한 감시 협의체로서 유엔 임시 한국 위원단 설치를 제안했다. 소련 측은 미국 측 제안에 반대하며 한국인 스스로 문제를 해결하도록 미·소 양군 동시 철군 및 본 문제 토의에 참가할 남북한 대표를 내용으로 하는 반대 결의안을 제출했다.

유엔 정치위원회에서 선(先) 정부 수립·후(後) 외국군 철수를 주장한 미국과 정반대 입장을 고수한 소련이 날카롭게 대립했으며, 10월 28일부터 11월 5일까지 이 양 결의안을 놓고 토의한 결과, 소련의 반대 결의안을 부결시키는 대신 미국 측 제안을 찬성 43표, 반대 6표, 기권 4표로 채택했다. 소련 측은 조선인 대표의 참가 없는 유엔 임시 한국 위원단에 참가를 거부한다는 성명을 발표했다.[23]

결국 1947년 10월 14일 제2차 112번째 국제 연합 총회에서 찬성 43표, 기권 6표로 결의안이 가결됨으로써, 1948년 3월 31일 안에 UN한국임시위원단(UNTCOK)의 감시하에 한국 총선거를 실시할 것을 결의했으며, UN한국임시위원단은 오스트레일리아, 캐나다, 중화민국, 엘살바도르, 프랑스, 인도, 필리핀, 시리아, 우크라이나 소비에트 사회주의 공화국 등 9개국 대표로 구성된 'UN한국임시위원단'을 발족시켰다. 우크라이나 소비에트 사회주의 공화국은 불참하였다.[24]

UN한국임시위원단은 1948년 1월 12일 서울 덕수궁에서 첫 총회를 열고 임무를 시작했지만, 1월 24일 소련 군정 당국이 UN한국임시위원단의 북한 입북을 거부하자, 유엔 소총회에 이를 보고했다. 유엔 소총회는 2월 26일 UN한국임시위원단이 선거 가능한 지역(남한)에서만 과업을 계속할 것을 결정했다.

이에 남한만의 단독 정부 수립을 반대하는 남북의 정당·사회단체 대표들이 단독 선거를 저지하고 통일 민주 국가 수립을 위해 대책을 논의한 회담이 1948년 4월 19일부터 열렸다. 김구, 김규식 및 김일성, 김두봉 등 남북의 주요 인사들이 참석했지만, 결국 아무런 성과 없이 끝났다.

1948년 3월 8일과 9일, 오스트레일리아, 캐나다, 인도, 시리아의 유엔 대표들은 1948년 5월 10일 대한민국에서 치러질 선거에 대해 의문을 제기했고, 일부는 전면 거부했다.[3] 유엔 대표들은 당시 한국의 정치적 성숙도에 대해 우려했으며, 독립한 지 불과 4년밖에 안 된 나라에서 선거가 민의를 제대로 반영하지 못할 수도 있다고 생각했다.[4] 김구와 김규식과 같은 일부 한국 정치인들은 선거가 북한과의 통일의 희망을 꺾을 것이라며 선거를 비난했다.[3] 그러나 3월 10일 남조선 과도 입법 의원에서의 투표 결과, 선거 실시 찬성 40표, 반대 0표로 가결되었다.[3]

원래 이 선거는 한반도 전역에서 실시될 예정이었으나, 소련군과 김일성은 유엔 감시단의 북한 입국을 거부했다.[5] 따라서 선거는 미국이 통치하는 지역에서만 치러졌고, 이는 선거를 순수한 남한의 행사로 만들었다. 이 때문에 대한민국 임시 정부의 마지막 주석이었던 김구와 남조선 과도 입법 의원의 전 의장이었던 김규식은[6] 선거가 북한과의 통일의 희망을 꺾을 것이라고 비난했지만, 선거를 막을 수는 없었다.[3]

신탁통치 문제를 둘러싸고 제2차 미소공동위원회가 결렬(1947년 10월 20일)되자, 미국은 조선 독립 문제를 유엔으로 이관하고, "유엔의 감시하에 남북한 총선거를 실시함과 동시에 국회에 의한 정부 수립을 감시하는 유엔 임시 한국 위원단을 조선에 파견한다"라는 제안을 유엔 총회에 상정하여, 11월 14일에 찬성 43표, 반대 9표, 기권 6표로 가결되었다.

유엔 임시 한국 위원단(UNTCOK)은 1948년 1월에 남조선에 들어와 이승만이나 김구 등 주요 정치 지도자들과 회담[15] 등을 가졌다. 단독 선거에 반대 의사를 표명했던 북조선은 유엔 임시 한국 위원단의 방문을 거부했다. 유엔에서는 유엔 소총회에서의 유엔 임시 한국 위원단의 보고(1948년 2월 20일)를 받아, 유엔 임시 한국 위원단이 "임무 수행 가능한 지역"(남조선)에서의 단독 선거 실시안이 2월 26일 유엔 소총회에서 찬성 31표·반대 2표, 기권 11표의 다수 찬성으로 가결되었다. 이를 받아들여 5월 10일에 유엔 임시 한국 위원단의 감시하에 총선거가 실시될 것이 결정되었다.

선거 전, 분단의 고착화로 이어진다며 남한 단독으로 총선거를 실시하는 것에 반대하는 운동이 전국 각지에서 일어났고, 좌우합작운동이나 남북협상을 추진하던 세력은 선거에 참여하지 않았다. 이에 대해 미군정청은 특별 계엄령을 선포하고, 반대 운동을 무력으로 진압하는 등, 긴박한 상황 속에서 선거가 치러졌고, 전토에서 발생한 테러로 600명이 목숨을 잃었다. (제주도에서는 단독 선거에 반대하는 도민과 무장 봉기한 게릴라를 진압한 제주 4·3 사건이 발생했기 때문에, 선거는 다음 해 1949년에 실시되었다)[16]

3. 선거법

선거 제도는 일제 강점기 하에서 확립된 제한적인 시스템과 동일했다. 대규모 읍면에서는 토지 소유자와 납세자만이 투표할 수 있었고, 소규모 읍면에서는 촌로들이 다른 모든 사람들을 대표하여 투표했다.[7][8]

선거법 관련 내용은 다음과 같다.

>

> '''제1조'''

> 국민으로서 만 21세에 달한 자는 성별, 재산, 교육, 종교의 구별이 없이 국회의원의 선거권이 있음

> 국민으로서 만 25세에 달한 자는 성별, 재산, 교육, 종교의 구별이 없이 국회의원의 피선거권이 있음

>

>

> '''제8조''' 각 선거구는 1인의 국회의원을 선거함

> '''제32조''' 선거는 단기무기명 투표로 행함.

> '''제34조''' 선거인은 본인이 투표소에 가서 등록한 선거인 본인임을 인증 받은 후 투표구선거위원회의 위원 1인 이상 앞에서 선거인명부에 서명 또는 무인(拇印)함.

> '''제35조''' 투표의 비밀은 보장됨.

> '''제43조''' 유효투표의 최다수를 득한 자를 당선인으로 함.

>

>

> '''제10조'''

> 인구 십오만내지 이십오만 미만의 부, 군급(及) 서울시의 구는 비등한 인구의 2개 구역으로 분함

> 인구 이십오만 내지 삼십오만 미만의 부는 비등한 인구의 3개 구역으로 분함

> 인구 삼십오만 내지 사십오만 미만의 부는 비등한 인구의 4개 구역으로 분함

> '''제29조'''

> 등록한 의원후보자는 자유로이 선거에 관한 선전을 할 수 있음

> 각급(級)선거위원회위원급(及)선거 사무에 관계있는 공무원 기타 일선 공무원은 선거운동을 할 수 없음.

>

3. 1. 제정 과정

제헌 국회의원 선거법은 과도입법의원에서 제정되었다. 선거법 기초 위원회 초안은 당시 과도입법의원 법사위 소속 관선의원과 민선의원 간 대립, 좌익과 우익 간의 첨예한 대립, 미군정과 UN한국임시위원단의 개입 등으로 인해 총 5회의 수정을 거쳤다.[25]

최종 확정된 선거법은 만 21세 이상 국민에게 선거권을, 만 25세 이상 국민에게 피선거권을 부여했다. 그러나 친일파에 대한 피선거권 제한 조항이 포함되었는데, 일본 정부로부터 작위를 받았거나 일본제국의회 의원을 지낸 자, 판임관 이상, 경찰관, 헌병, 헌병보, 고등관 3등급 이상, 고등경찰, 훈 7등 이상, 중추원 부의장, 고문, 참의 등은 피선거권이 제한되었다.

선거는 보통, 평등, 비밀, 직접의 4대 원칙에 따라 1선거구에서 1인을 선출하는 소선거구제로 치러졌다. 투표 방법은 기표 방식이었으며, 유효 투표 중 최다 득표자가 당선자로 결정되었다. 선거구는 부, 군 및 서울시의 구를 단위로 인구에 따라 200개 선거구가 확정되었다.

3. 2. 주요 내용

제헌 국회의원 선거법은 만 21세 이상 국민에게 선거권을, 만 25세 이상 국민에게 피선거권을 부여했다. 그러나 일부 친일 행위자에게는 피선거권을 제한했다. 보통, 평등, 비밀, 직접 선거의 4대 원칙을 확립하고, 소선거구제를 채택하였다. 선거구는 인구 비례를 기준으로 설정되었다.[25]

선거법의 주요 내용은 다음과 같다.

- 선거권: 만 21세 이상 국민에게 부여.

- 피선거권: 만 25세 이상 국민에게 부여. 단, 일본 정부로부터 작위를 받거나 일본제국의회 의원을 지낸 자 등 친일 행위자는 제외.

- 선거 제도: 보통, 평등, 비밀, 직접 선거의 4대 원칙.

- 선거구제: 소선거구제 (1선거구에서 1인 선출).

- 선거구: 부, 군 및 서울시의 구를 단위로 인구 비례에 따라 200개 선거구 확정.

- 투표 방법: 단기 무기명 투표.

제헌 국회의원 선거의 주요 결과는 다음과 같다.

- '''선거권자''' : 만 21세 이상의 국민

- '''피선거권자''' : 만 25세 이상의 국민

- '''선거인 수''' : 7,840,871명

- '''의원 정수''' : 200석 (선출 의원은 198명[14])

- '''의원 임기''' : 2년

- '''선거 제도''' : 완전 소선거구제

- '''입후보자 수''' : 948명

4. 선거 과정

제2차 세계 대전 종전 후, 한반도는 냉전의 영향으로 강대국들의 간섭을 받게 되었다. 미국은 38선을 군사분계선으로 확정하고 소련에 통보했으며, 소련은 원산과 평양에, 미국은 인천항과 서울에 진주하였다.

1945년 12월, 모스크바 3상회의에서 한반도 신탁통치 결정이 내려졌고, 이에 따라 미소공동위원회가 설치되었으나, 1947년 8월 12일까지 별다른 성과 없이 결렬되었다. 9월 23일 한국 문제는 유엔 총회로 이관되었다.[22]

유엔에서는 미국과 소련이 대립하였다. 미국은 유엔 감시 하의 남북한 총선거를 통한 민주 정부 수립과 미·소 양군 동시 철수, 그리고 UN한국임시위원단 설치를 제안했다. 반면 소련은 한국인 스스로 문제를 해결해야 한다며 미·소 양군 동시 철군과 남북한 대표 참여를 주장하는 결의안을 제출했다. 1947년 10월 14일 유엔 총회에서 미국의 제안이 가결되어, 1948년 3월 31일 안에 UN한국임시위원단 감시 하에 총선거를 실시하기로 결정되었다. UN한국임시위원단은 오스트레일리아, 캐나다, 중화민국, 엘살바도르, 프랑스, 인도, 필리핀, 시리아 등 8개국 대표로 구성되었다.[24]

UN한국임시위원단은 1948년 1월 12일 덕수궁에서 첫 총회를 열었으나, 1월 24일 소련 군정 당국이 위원단의 북한 입국을 거부하면서 난관에 부딪혔다. 이에 2월 26일 유엔 소총회는 선거 가능한 지역에서만 과업을 계속할 것을 결정하였다.

한편, 남한만의 단독 정부 수립에 반대하는 남북 협상이 1948년 4월 19일부터 열렸으나, 김구, 김규식, 김일성, 김두봉 등 주요 인사들이 참석했음에도 불구하고 성과 없이 끝났다.

총 유권자 수는 7,840,871명, 의석 정수는 200석, 선거 제도는 소선거구제였다. 입후보자 수는 942명이었으며, 투표일은 1948년 5월 10일이었다.

이 선거는 한국 정치사에서 중요한 의미를 지닌다. 대한민국은 민주주의 경험이 부족했고, 정치 기반이 불안정했다.[2] 이 선거는 미국 헌법을 기반으로 한 헌법 제정과 민주주의 확립의 계기가 되었다.[2]

1948년 3월 8일과 9일, UN한국임시위원단 일부 대표들은 선거에 대한 우려를 제기했다.[3] 이들은 한국의 정치적 성숙도에 의문을 표하며, 선거가 민의를 제대로 반영하지 못할 수 있다고 생각했다.[4] 김구와 김규식 등 일부 정치인들은 선거가 남북 통일의 희망을 꺾을 것이라며 비난했다.[3] 그러나 3월 10일 남조선 과도 입법 의원에서 선거 실시가 가결되었다.[3]

소련과 김일성은 UN한국임시위원단의 북한 입국을 거부하여 선거는 미국 통치 지역에서만 치러졌다.[5] 김구와 김규식은 선거가 통일의 희망을 꺾을 것이라고 비난했지만,[6] 막을 수는 없었다.[3] 제헌 의회에는 북한 주민들을 위한 100석이 비워져 있었다.[5]

선거는 3월부터 5월 사이 600명의 사망자를 낸 테러로 얼룩졌다.[9] 4월에는 평양에서 남북 통일 회의가 열렸지만, 결론을 내지 못했다.[10]

제주도 주민들은 선거를 미군정의 남한 정권 분리 시도로 보고 제주 4.3 사건을 일으켰다.[12][11]

신탁통치 문제로 제2차 미소 공동위원회가 결렬(1947년 10월 20일)된 후, 미국은 조선 독립 문제를 유엔으로 이관했다. 11월 14일 유엔 총회에서 "유엔 감시하에 남북한 총선거 실시 및 UN한국임시위원단 파견" 제안이 가결되었다.

UN한국임시위원단은 1948년 1월 남한에 들어와 이승만, 김구 등과 회담했다.[15] 북한은 UN한국임시위원단의 방문을 거부했고, 유엔 소총회는 2월 26일 "임무 수행 가능한 지역"(남한)에서의 단독 선거 실시안을 가결했다. 이에 따라 5월 10일 총선거가 결정되었다.

선거 전, 남한 단독 총선거에 반대하는 운동이 전국에서 일어났고, 좌우합작운동과 남북협상 세력은 불참했다. 미군정은 계엄령을 선포하고 반대 운동을 진압했으며, 테러로 600명이 사망했다. 제주 4.3 사건으로 제주도 선거는 1949년으로 연기되었다.[16]

4. 1. 미군정의 조치

유엔 총회의 총선 실시 결의에 따라, 1948년 3월 4일 주한미군사령관 하지는 5월 9일에 총선거를 실시한다고 발표했다.[27] 이 선거는 UN한국임시위원단의 감시 하에 보통·평등·비밀·직접·자유 선거 등 민주적 원칙에 따라 실시될 예정이었다.[27] 또한, 선거법은 한국인 대표 및 유엔위원단의 요구에 따라 제정될 것이라고 밝혔다.[27]미군정 하 남한의 유일한 대의입법기관이었던 남조선과도입법의원은 1948년 3월 17일, 자유·평등(대일부역자 제외)·비밀선거, 임기 2년, 정원 200명 등을 주요 골자로 하는 입법의원선거법(남조선과도정부 법률 제5호)을 제정·공포하였다.[27] 이와 함께 김동성, 김법린, 김지환, 노진설, 이갑성, 이승복, 박승호, 백인제, 오상현, 윤기섭, 장면, 김규홍, 최윤동, 최두선, 현상윤 등 15인을 중앙선거위원회 위원으로 선출했다.[27]

당시 남조선과도입법의원에서는 김규식 의장을 비롯한 관선의원들이 남북 협상을 통한 통일정부 수립을 주장한 반면, 민선의원들은 가능한 지역 내에서의 선거 및 정부 수립을 주장하며 대립했다.[27] 결국 2월 23일 본회의에서 김규식 의원 등 28명의 관선의원이 사퇴한 가운데, '가능한 지역 내에서 총선거 실시 결의안'이 채택되었다.[27] 이후 과도입법의원은 1948년 5월 19일 스스로 해산하기로 의결하고 다음 날 공식 해산되었다.[27]

4. 2. 입후보 및 선거 운동

대한독립촉성국민회 235명, 한국민주당 91명, 대동청년단 87명, 조선민족청년단 20명, 대한노동총연맹 12명, 대한독립촉성농민총연맹 12명 등 여러 정당 및 단체에서 후보를 냈다. 그 외 43개 사회단체 및 정당에서 86명의 후보를 냈고, 무소속 후보는 전체 입후보자의 44%인 417명에 달했다.[27] 무소속 후보가 많았던 이유는 한국민주당의 비인기로 인해 당 후보들이 무소속으로 출마했기 때문이다.[27]정당 및 사회단체가 48개나 되었지만, 7명 이하로 후보를 낸 정당이 42개였고, 단 1명의 후보를 낸 정당 및 사회단체도 25개나 되었다.[27] 이는 해방 후 정당과 사회단체의 난립 현상과 정치적 혼란을 보여준다.[27] 남북협상을 추진했던 세력과 좌익 계열은 이 선거에 불참하였다.[27]

선거 운동 과정에서 폭력과 테러로 인해 3월부터 5월 사이에 600여 명이 사망했다.[9] 특히 제주 4.3 사건으로 제주도 일부 지역에서는 선거가 1949년으로 연기되었다.[16]

본래 선거일은 1948년 5월 9일로 예정되었으나, 그 날이 일요일이라 예배 참석자들을 고려하고, 한반도 중부를 통과하는 금환일식이 예정되어 있어 선거를 하기 어렵다는 의견에 따라 5월 10일로 연기되었다.[27]

4. 3. 선거 결과

1948년 5월 10일에 실시된 대한민국 제헌 국회의원 선거는 높은 투표율을 기록하며 국민들의 뜨거운 정치 참여 열기를 보여주었다. 총 유권자 7,840,871명 중 7,487,649명이 투표에 참여하여 95.5%의 투표율을 기록했으며, 이는 역대 선거 사상 최고 투표율이다.[34]선거 결과, 무소속 후보가 전체 200석 중 85석(42.5%)을 차지하여 가장 많은 의석을 확보했다. 이는 정당 정치에 대한 낮은 이해 속에 개인의 인지도가 선거에 큰 영향을 미쳤음을 보여준다. 이승만을 지지하는 대한독립촉성국민회는 55석(27.5%)을 얻어 제1당이 되었지만, 한국민주당은 29석(14.5%)에 그쳤다. 다만, 한국민주당은 당의 비인기로 인해 많은 후보들이 무소속으로 출마하였기 때문에 실제 의석수는 60~80석에 이른 것으로 추정된다.[34]

'''선거관리위원회 기록'''[34]

| rowspan=2 | | 인 구 수 (1946. 8. 30) | 선거인수 | 투표자수 | 기권자수 | 투표율 | 유효 투표율 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 유효 | 무효 | 계 | ||||||

| 서울 | 1,141,766 | 568,291 | 501,911 | 28,414 | 530,325 | 37,966 | 93.3% | 94.6% |

| 경기 | 2,486,369 | 1,088,515 | 1,029,479 | 20,913 | 1,050,392 | 38,123 | 96.5% | 98.0% |

| 강원 | 1,116,836 | 457,554 | 451,194 | 7,844 | 459,038 | 8,516 | 98.2% | 98.3% |

| 충북 | 1,112,894 | 462,090 | 432,605 | 12,029 | 444,634 | 17,456 | 96.2% | 97.3% |

| 충남 | 1,909,405 | 794,392 | 737,848 | 22,846 | 760,694 | 33,698 | 95.8% | 97.0% |

| 전북 | 2,016,428 | 801,988 | 749,599 | 27,234 | 776,833 | 25,155 | 96.9% | 96.5% |

| 전남 | 2,944,842 | 1,106,397 | 997,954 | 46,217 | 1,044,171 | 62,226 | 94.4% | 95.6% |

| 경북 | 3,178,750 | 1,227,597 | 1,087,695 | 59,096 | 1,146,791 | 80,806 | 93.4% | 94.9% |

| 경남 | 3,185,832 | 1,287,079 | 1,198,094 | 44,615 | 1,242,709 | 44,298 | 96.6% | 96.4% |

| 제주 | 97,755 | 37,040 | 30,563 | 1,499 | 32,062 | 4,978 | 86.6% | 95.3% |

| 합계 | 19,180,877 | 7,840,871 | 7,216,942 | 270,707 | 7,487,649 | 353,222 | 95.5% | 96.4% |

| rowspan=2| | 서울 | 경기 | 강원 | 충남 | 충북 | 전남 | 전북 | 경남 | 경북 | 제주 | 계 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | |

| 무소속 | 56 | 2 | 139 | 16 | 13 | 5 | 64 | 8 | 26 | 8 | 32 | 9 | 30 | 8 | 72 | 17 | 55 | 11 | 6 | 1 | 493 | 85 |

| 대한독립촉성국민회 | 3 | 2 | 7 | 7 | 19 | 6 | 29 | 10 | 19 | 2 | 15 | 5 | 26 | 6 | 35 | 6 | 36 | 11 | 8 | 1 | 197 | 55 |

| 한국민주당 | 4 | 4 | 3 | 2 | · | · | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 10 | 24 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | · | · | 84 | 29 |

| 대동청년단 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 68 | 12 |

| 조선민족청년단 | · | · | 1 | 0 | · | · | 2 | 0 | · | · | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | · | · | · | · | 16 | 6 |

| 대한독립촉성농민총연맹 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | 1 | 1 | 5 | 1 | · | · | 3 | 0 | · | · | 10 | 2 |

| 대한독립촉성노동총연맹 | · | · | · | · | 1 | 0 | 2 | 0 | · | · | 1 | 0 | · | · | 2 | 0 | 2 | 1 | · | · | 8 | 1 |

| 대한청년단 | · | · | · | · | 1 | 0 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 5 | 1 |

| 조선민주당 | 3 | 1 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | 5 | 1 |

| 교육협회 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 1 |

| 단민당 | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 |

| 한국독립당 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | 2 | 1 |

| 대성회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |

| 부산15구락부 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 |

| 조선공화당 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 |

| 민족통일본부 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 |

| 전도회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 |

| 대한독립촉성애국부인회 | 1 | 0 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 | · | · | · | · | 5 | 0 |

| 애국부인동지회 | 1 | 0 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 | · | · | 4 | 0 |

| 조선불교중앙총무원 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 | 1 | 0 | · | · | 4 | 0 |

| 대한독립청년단 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | 1 | 0 | 3 | 0 |

| 한독정수협 | 2 | 0 | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 0 |

| 유도회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 2 | 0 | · | · | 3 | 0 |

| 조선예수교장로회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 1 | 0 | · | · | 2 | 0 |

| 기독교연맹 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 |

| 대한정의단 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 |

| 조선여자국민당 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 |

| 대한독립서북협회 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 민주주의자유독립당 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 조선건국청년회 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 청년당 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 청년조선총연맹 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 여성단체총연맹 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 한국기독교연합회 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 조선법학회 | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 민족통일건국전선 | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 대한민국총동원본부 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 민족사회당 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 민중당 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 상무사 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 대한부인회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 조선변호사학회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 기독교청년회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 조선불교교무원 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 고려진보당 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 민주의원 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 청우당 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 이재민동포자치회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | 1 | 0 |

| 계 | 83 | 10 | 160 | 29 | 43 | 12 | 124 | 19 | 54 | 12 | 92 | 29 | 100 | 22 | 147 | 31 | 128 | 33 | 18 | 3 | 949 | 200 |

이러한 정당별 의석 분포는 정치적 다양성을 반영했지만, 동시에 정치적 불안정성을 야기할 수 있는 요인이 되기도 했다.

4. 4. 선거 이후

당선된 국회의원들은 대한민국 제헌 국회를 구성하고, 대한민국 헌법을 제정했다. 제헌 국회는 7월 20일 국회의원 선거를 실시하여 대통령에 이승만, 부통령에 이시영을 각각 선출하였다(취임은 7월 24일).[19]; 정·부통령 선거 (7월 20일) 결과

1948년 5월 13일, 시리아 출신의 유엔 한국위원단 위원장 야심 무길(Yashin Mughir)은 총선거에 관련하여 제59호 성명을 발표하였다.[29][30] 그러나 1948년 5월 15일, UN 한국위원단은 제59호 성명서 발표 사흘 만에 돌연 종전의 태도를 바꾸어 성명을 발표하였다.[29][30]

5. 정당별 개요

대한민국 제헌 국회의원 선거에는 여러 정당 및 단체가 참여했다. 주요 정당 및 단체별 결과는 다음과 같다.[45]

| rowspan=2| | 서울 | 경기 | 강원 | 충남 | 충북 | 전남 | 전북 | 경남 | 경북 | 제주 | 계 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | |

| 무소속 | 56 | 2 | 139 | 16 | 13 | 5 | 64 | 8 | 26 | 8 | 32 | 9 | 30 | 8 | 72 | 17 | 55 | 11 | 6 | 1 | 493 | 85 |

| 대한독립촉성국민회 | 3 | 2 | 7 | 7 | 19 | 6 | 29 | 10 | 19 | 2 | 15 | 5 | 26 | 6 | 35 | 6 | 36 | 11 | 8 | 1 | 197 | 55 |

| 한국민주당 | 4 | 4 | 3 | 2 | · | · | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 10 | 24 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | · | · | 84 | 29 |

| 대동청년단 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 | 11 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 68 | 12 |

| 조선민족청년단 | · | · | 1 | 0 | · | · | 2 | 0 | · | · | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | · | · | · | · | 16 | 6 |

| 대한독립촉성농민총연맹 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | 1 | 1 | 5 | 1 | · | · | 3 | 0 | · | · | 10 | 2 |

| 대한독립촉성노동총연맹 | · | · | · | · | 1 | 0 | 2 | 0 | · | · | 1 | 0 | · | · | 2 | 0 | 2 | 1 | · | · | 8 | 1 |

| 대한청년단 | · | · | · | · | 1 | 0 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 | 5 | 1 |

| 조선민주당 | 3 | 1 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | 5 | 1 |

| 교육협회 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 2 | 1 |

| 단민당 | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 1 |

| 한국독립당 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | 2 | 1 |

| 대성회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 |

| 부산15구락부 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 |

| 조선공화당 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 |

| 민족통일본부 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 |

| 전도회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 |

| 대한독립촉성애국부인회 | 1 | 0 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 | · | · | · | · | 5 | 0 |

| 애국부인동지회 | 1 | 0 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 | · | · | 4 | 0 |

| 조선불교중앙총무원 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 | 1 | 0 | · | · | 4 | 0 |

| 대한독립청년단 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | 1 | 0 | 3 | 0 |

| 한독정수협 | 2 | 0 | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 0 |

| 유도회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 2 | 0 | · | · | 3 | 0 |

| 조선예수교장로회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 1 | 0 | · | · | 2 | 0 |

| 기독교연맹 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 |

| 대한정의단 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 |

| 조선여자국민당 | 2 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 0 |

| 대한독립서북협회 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 민주주의자유독립당 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 조선건국청년회 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 청년당 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 청년조선총연맹 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 여성단체총연맹 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 한국기독교연합회 | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 조선법학회 | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 민족통일건국전선 | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 대한민국총동원본부 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 민족사회당 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 민중당 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 상무사 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 대한부인회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 조선변호사학회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 기독교청년회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 조선불교교무원 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 고려진보당 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 민주의원 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 청우당 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | · | · | 1 | 0 |

| 이재민동포자치회 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 0 | · | · | 1 | 0 |

| 계 | 83 | 10 | 160 | 29 | 43 | 12 | 124 | 19 | 54 | 12 | 92 | 29 | 100 | 22 | 147 | 31 | 128 | 33 | 18 | 3 | 949 | 200 |

- 대한독립촉성국민회는 이승만의 영향력을 바탕으로 55명의 당선자를 배출하며 무소속에 이어 두 번째로 많은 의석을 확보했다.

- 한국민주당은 보수 세력을 기반으로 29명의 당선자를 냈다.

- 대동청년단은 지청천을 중심으로 12명의 당선자를 배출했다.

- 조선민족청년단은 이범석의 지휘 아래 6명의 당선자를 냈다.

- 그 외에도 대한독립촉성농민총연맹(2석), 대한독립촉성노동총연맹(1석), 대한청년단(1석), 조선민주당(1석) 등 다양한 정당 및 단체에서 당선자를 배출했다.

- 무소속 후보는 총 85명이 당선되어 가장 많은 의석을 차지했다.

각 정당 및 단체의 지역별 당선자 수는 위 표와 같다.

5. 1. 대한독립촉성국민회

대한독립촉성국민회는 대한민국 제헌 국회의원 선거에 가장 많은 후보를 냈고, 무소속 다음으로 많은 당선자를 배출한 단체이다.[45] 정식 정당은 아니었기에 뚜렷한 정강·정책은 없었지만, 후보들은 개인 자격으로 출마하면서도 실제로는 반탁 운동으로 쌓은 우익 진영의 정통성과 이승만의 후광을 얻고자 소속을 밝히는 경우가 많았다.| rowspan=2 | | 서울 | 경기 | 강원 | 충남 | 충북 | 전남 | 전북 | 경남 | 경북 | 제주 | 계[45] | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | |

| 대한독립촉성국민회 | 3 | 2 | 7 | 7 | 19 | 6 | 29 | 10 | 19 | 2 | 15 | 5 | 26 | 6 | 35 | 6 | 36 | 11 | 8 | 1 | 197 | 55 |

5. 2. 한국민주당

한국민주당은 주로 지주, 자본가, 언론인 등 보수적인 세력을 기반으로 한 정당이었다. 이들은 대한민국 제헌 국회의원 선거에서 다음과 같은 결과를 얻었다.[45]| rowspan=2| | 서울 | 경기 | 강원 | 충남 | 충북 | 전남 | 전북 | 경남 | 경북 | 제주 | 계 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | 후보 | 당선 | |

| 한국민주당 | 4 | 4 | 3 | 2 | · | · | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 | 10 | 24 | 4 | 6 | 3 | 10 | 5 | · | · | 84 | 29 |

- 서울: 중구 (윤치영), 용산구 (김동원), 동대문구 을 (이영준), 서대문구 (김도연)

- 경기: 포천군 (서정희), 연백군 을 (신현모)

- 충북: 진천군 (송필만)

- 전북: 순창군 (노익환), 정읍군 갑 (나용균), 정읍군 을 (김종문), 고창군 을 (백관수)

- 전남: 광주부 (정광호), 곡성군 (서우석), 구례군 (김종선), 보성군 (이정래), 영암군 (김준연), 무안군 갑 (김용현), 무안군 을 (장홍염), 나주군 을 (김상호), 영광군 (조영규), 장성군 (김상순)

- 경북: 대구부 갑 (최윤동), 대구부 을 (서상일), 대구부 병 (백남채), 영양군 (조헌영), 예천군 (박상영)

- 경남: 부산부 을 (허정), 부산부 병 (한석범), 통영군 갑 (김재학)

한국민주당은 친일파 문제로 인해 비판을 받기도 했다.

5. 3. 대동청년단

지청천을 중심으로 결성된 우익 청년 단체이다. 대한민국 제헌 국회의원 선거에서 총 12명의 당선자를 내었다. 당선자 명단은 다음과 같다.- 서울 성동구: 지청천

- 서울 영등포구: 윤재욱

- 경기 수원군 갑: 홍길선

- 경기 여주군: 원용한

- 경기 옹진군 을: 김인식

- 강원 강릉군 갑: 원장길

- 충북 충주군: 김기철

- 전북 익산군 갑: 백형남

- 전남 해남군 을: 이성학

- 경북 영주군: 최석홍

- 경북 봉화군: 배중혁

5. 4. 조선민족청년단

이범석이 이끌었던 우익 청년 단체인 조선민족청년단은 대한민국 제헌 국회의원 선거에서 총 6명의 당선자를 배출했다. 지역별로는 경상남도에서 3명, 전라북도에서 2명, 전라남도에서 1명이 당선되었다.

조선민족청년단 소속 당선자 명단은 다음과 같다.

6. 평가 및 의의

대한민국 제헌 국회의원 선거는 한국 역사상 최초의 민주적 선거로, 민주주의 발전의 초석을 놓았다는 평가를 받는다. 국민 주권의 원칙을 확인하고 국민의 정치 참여 의식을 고취시켰다는 점에서 의의가 있다.

하지만 이 선거는 분단 상황과 이념 대립 속에서 치러져 완전한 민주적 통합을 이루지 못한 한계를 지녔다. 친일파 청산 문제, 선거 과정의 폭력, 제주 4.3 사건 등은 극복해야 할 과제로 남았다.

유엔 한국위원단 위원장 야심 무길은 1948년 5월 13일 총선거에 대해 "부당한 법령 폐지와 정치범 석방을 점령군 사령관에게 건의했으나, 군정 당국은 향보단이라는 압력 단체를 조직하여 투표소를 감시하게 해 공포 분위기를 조성했다"며 선거 효력 보류를 발표했다.[29] 그러나 이승만과 한국민주당은 즉각 반박했고,[29][30] 유엔 한국위원단은 사흘 만에 태도를 바꾸어 "총선거는 비교적 민주주의의 기본권이 보장된 자유 분위기에서 순조로이 진행되었으며, 남한 지역에서 유효한 자유 의사의 표시"라고 발표했다.[29][30]

김구와 김규식은 선거가 북한과의 통일을 꺾을 것이라고 비난했지만, 1948년 3월 10일 남조선 과도 입법 의원 투표 결과, 선거 실시 찬성 40표, 반대 0표로 가결되었다. 원래 선거는 한반도 전역에서 실시될 예정이었으나, 소련군과 김일성은 유엔 감시단의 북한 입국을 거부했다.[5]

중도진보적 관점에서 볼 때, 제헌 국회 선거는 민주주의 가치를 실현하기 위한 중요한 첫걸음이었지만, 동시에 사회 통합과 평화를 위한 노력이 더욱 필요했음을 보여준다.

7. 같이 보기

- 대한민국 제헌 국회

- 대한민국 헌법

- 제주 4.3 사건

- 이승만

- 김구

- 김규식

참조

[1]

서적

Elections in Asia: A data handbook, Volume II

[2]

서적

Political Change in South Korea

The Korean PWPA, Inc. Paragon House

[3]

서적

Syngman Rhee and American Involvement in Korea, 1942-1960: A Personal Narrative

https://books.google[...]

Panmun Book Company

[4]

서적

Korea's Syngman Rhee: An Unauthorized Portrait

https://books.google[...]

Charles E. Tuttle Publishing

2016-02-03

[5]

서적

The Korean War 1950-1953

https://books.google[...]

Taylor & Francis

[6]

학술지

Behind the Korean Election

https://www.jstor.or[...]

1948-00-00

[7]

서적

The Korean War: A History

https://archive.org/[...]

2010-00-00

[8]

서적

The Making of Modern Korea

https://archive.org/[...]

Routledge

[9]

서적

The Korean War in world history

https://books.google[...]

Univ Pr of Kentucky

2004-05-14

[10]

서적

https://books.google[...]

[11]

서적

Korean Politics in Transition

University of Washington Press

[12]

뉴스

Islanders still mourn April 3 massacre

http://www.jejuweekl[...]

Jeju weekly

2010-03-31

[13]

서적

[14]

뉴스

今日の歴史(5月10日)

http://japanese.yonh[...]

聯合ニュース

2009-05-10

[15]

문서

남조선노동당 등의 좌익계 단체가 미군정청에 의한 단속으로 지하에 잠입했기 때문에, 좌익계 정치 지도자와의 회담은 불가능했다.

[16]

서적

The Korean War in world history

https://books.google[...]

Univ Pr of Kentucky

[17]

문서

제파의 내역은, 조선민주당·대한청년단·한국독립당·교육협회·단민당·대성회·유도회·민족통일본부·조선공화당·부산일오클럽이 각각 1석씩이다.

[18]

문서

그러나 중앙선거관리위원회 「역대선거정보시스템」에서는 제파(기타)의 득표는 401,554표, 총득표는 6,804,739표로 되어 있어, 「선거사」와 약간 차이가 있는 점에 유의해야 한다.

[19]

문서

국회 재적의원 198명 중 196명이 투표했다.

[20]

문서

외국 국적이므로 무효.

[21]

웹사이트

선거 - 디지털제주문화대전

https://www.grandcul[...]

2024-04-21

[22]

뉴스

조선문제 UN상정안

http://dna.naver.com[...]

경향신문

2011-08-16

[23]

뉴스

조선문제 UN금일부터 토의

http://dna.naver.com[...]

경향신문

2011-08-16

[24]

뉴스

정위통과한 미안정문

http://dna.naver.com[...]

경향신문

2011-08-16

[25]

서적

한국의 국가형성과 민주주의

후마니타스

[26]

문서

과도입법의원의 반응

1947-08-12

[27]

서적

대한민국국회 60년사: 1948-2008

국회사무처

[28]

논문

미군정기(1945~1948) 통치기구와 관료임용정책-중앙행정기구 개편과 행정관료의 사회적 배경을 중심으로

이화여대

[29]

서적

雩南 李承晩

태극출판사

[30]

서적

尹致暎의 20世紀 : 東山回顧録

삼성출판사

[31]

서적

한국현대사 산책

[32]

서적

한국현대사 산책-1940년대편2

인물과사상

[33]

뉴스

https://newslibrary.[...]

1948-05-18

[34]

서적

대한민국선거사 :1968 증보판

중앙선거관리위원회

[35]

서적

Report of Military Governor on the Holding of Elections in South Korea on 1948.5.10, Inclosure No.4. & Inclosure No. 55

후마니타스

[36]

문서

단독입후보 1개 선거구(등록자 42,021) 포함

[37]

문서

단독입후보 선거구의 유권자는 제외

[38]

문서

단독입후보 2개 선거구(등록자 68,755) 포함

[39]

문서

단독입후보 1개 선거구(등록자 49,149) 포함

[40]

문서

단독입후보 3개 선거구(등록자 135,292) 포함

[41]

문서

단독입후보 5개 선거구(등록자 150,405) 포함

[42]

문서

선거 무효가 된 북제주군을 제외한 남제주군만의 통계

[43]

문서

1946년 9월 현재 총인구(19,369,270명) + 1946년 9월부터 1948년 3월까지 남한으로의 이입 인구(228,369명) + 자연 인구 증가분(523,240명. 증가율 년 1.8%로 계산)

[44]

문서

47년 21세 이상인 자의 등록(750만 대상)에서 도출된 49.3%에 기초

[45]

웹사이트

중앙선거관리위원회 역대선거정보시스템

http://www.nec.go.kr[...]

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com